«В лесу послышалась автоматная очередь. Сейчас начнется… «Это есть наш последний и решительный бой». Ожидание и холод сковывают наши руки и ноги. Ждем. Кто-то предлагает написать о перелёте записку. Все согласились. Развернули карту и на ее обороте начертили слова: «Мы, десять советских граждан, находясь в плену на фашистском острове, 8 февраля 1945 года убили вахтмана, переодели в его форму нашего товарища и захватили «хейнкель». Поднялись на нём с аэродрома. Посадили самолёт в неизвестном месте. Если нас будут окружать фашисты, будем биться до последнего патрона. Прощай, Родина! Наши адреса и документы убитого вахтмана прилагаем». Все расписались. Письмо и документы спрятали под крылом самолета».

(Из книги Михаила Девятаева «Побег из ада».

Казань. Татарское книжное издательство. 2000)

Эта книга, написанная ещё в шестидесятые годы и выдержавшая не одно издание, хранится в библиотеке «Судьбы». С трогательной дарственной надписью «Синегрибову Л.К. – редактору газеты «Судьба», бывшему узнику фашизма. С глубоким уважением Герой Советского Союза лётчик-истребитель бывший узник концлагеря Заксенхаузен М.П. Девятаев». В сентябре 2002 года, когда в Днепропетровске состоялось заседание Центрального совета нашего Международного союза, книгу мне вручила руководитель Татарской организации узников Рахиля Галлямовна Абдуллина, за что ей весьма благодарен.

О величайшем подвиге, совершённом в годы войны, в своё время прочёл в «Литературной газете», а затем – в «Комсомольской правде». История легендарного побега из плена в изложении талантливых писателей и журналистов потрясала. Но рассказ самого Михаила Петровича Девятаева о событиях, предшествующих побегу и происходящих во время побега, изобиловал такими подробностями душевного состояния нашего героя, которые, думается, не мог бы выразить ни один, даже весьма талантливый художник. Откровения М.П.Девятаева о его стремлении вырваться из-за колючей проволоки, о жажде вновь обрести свободу, о готовности к смелому, решительному действию, порой безотчётному и безрассудному, позволяют многим людям, страдающим от произвола, насилия и тирании, и сегодня, спустя 73 года после того, рокового февральского дня, возвыситься душой, постичь истинные ценности земного существования и до конца дней своих благодарить судьбу за дарованное ею счастье остаться живым. Благодарить светлыми делами, сердечной добротой, бескорыстной помощью.

Итак, читаем и слушаем Девятаева.

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ УЗЕДОМ

За Балтикой родимый дом…

(М.Моисеев. «Сон матери»)

Здесь крематорий с трубами.

Кровавый остров Узедом

Людскими полон трупами.

Остров Узедом, что в пучине Балтики, в то время не был обозначен ни на одной карте. Он был тайной главной стратегической точкой гитлеровской Германии. И все, что совершалось на острове, держалось в строжайшей секретности. И хоть в конце 1944 – начале 1945 года фашисты терпели поражение за поражением и победа над ними была очевидна, главари их еще надеялись на чудо. На реальное чудо. Они в диком фанатизме готовили свое новое сверхмощное оружие, перед которым, дескать, никакому противнику не устоять.

Взоры надежд рейха были устремлены на таинственный остров, покрытый лесами и болотами, на остров Узедом (Неер).

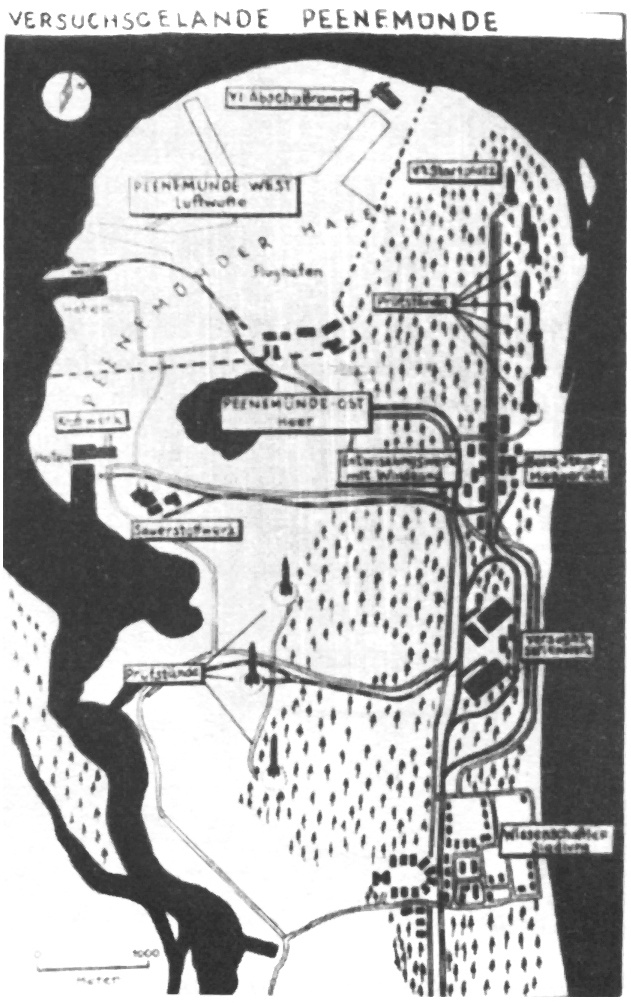

Еще в 1935 году барон Вернер фон Браун, после войны ставший главным ракетным специалистом США, отцом ракет Соединенных Штатов Америки, облюбовал остров Узедом для своей гигантской испытательной станции. Этот сверхсекретный центр назвали по имени бывшей рыбацкой деревушки Пенемюнде, которая была на западной стороне самой северной части Узедома. В сосновом лесу были тщательно замаскированы заводские корпуса, построены аэродром, стартовые площадки, катапульта для управляемых ракет… Здесь же размещались Испытательная станция военно-воздушных сил, Испытательная станция сухопутных сил «Пенемюнде верк Ост», Станция серийных испытаний – «Зюд», кислородный завод, испытательные стенды, концентрационные лагеря Пенемюнде, Карлсхаген и другие. С материка через пролив на таинственный остров была железнодорожная паромная переправа.

Все, что делалось на Узедоме (мы и не знали подлинного названия острова), держалось в строжайшей тайне.

«Я беру на себя защиту вас от диверсий и предательства», – заявил рейхсфюрер СС Гиммлер Вернеру фон Брауну. И этой защитой Вернер фон Браун был обеспечен вполне.

Еще в 1939 году, за два года до нападения фашистов на Советский Союз, Адольф Гитлер приезжал к фон Брауну на Узедом, чтобы познакомиться с арсеналом оружия, которое способно обеспечить победу. И тогда Вернер фон Браун внушил своему фюреру мысль «о необходимости и полезности ракетного оружия для осуществления планов завоевания мирового господства».

Как писал известный немецкий публицист Юлиус Мадер, ежегодный бюджет научного центра в Пенемюнде достиг еще в 1942 году 150 миллионов марок. Эта сумма была равна расходам на производство германских танков в 1940 году или стоимости полугодового производства танков в 1941 году.

Вот что дальше пишет Юлиус Мадер: «Обеспокоенный следовавшими одно за другим поражениями на фронте, Гитлер в июле 1943 года лично позаботился о ракетной программе. Фюрер (верховный главнокомандующий) вызвал к себе преданных пенемюндцев.

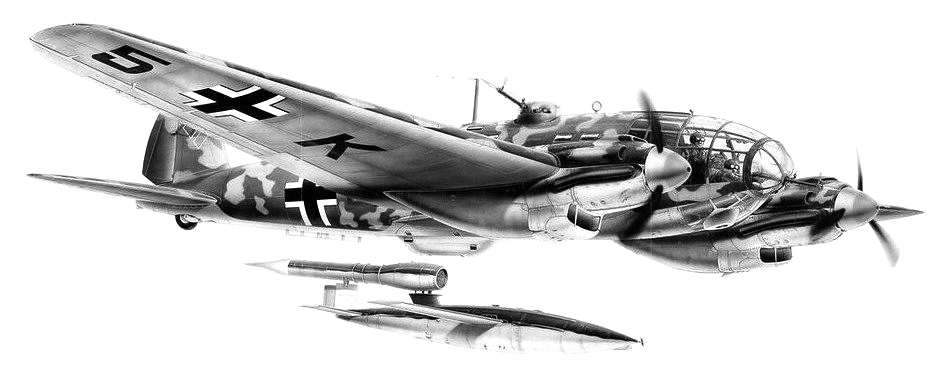

С острова Узедом на специальном «Хейнкеле-111» повезли в логово Гитлера несколько ящиков с упакованными в них моделями блиндажа, киноленты, воспроизводящие удачные запуски ракет, модели ракет различных типов, пособия для обучения специальных ракетных подразделений.

Во время полета генерал Дорнбергер, на парадном костюме которого сверкали новенькие погоны, и доктор Штейнгоф пришли к единому мнению, что третий пассажир – Вернер фон Браун – будет докладывать фюреру.

Гитлер заставил прождать высокопоставленных лиц ракетчиков в приемной восемь часов. Фон Браун это время использовал для обдумывания плана доклада Он сидел, углубившись в свои записи. И только громко произнесенное «фюрер!» заставило его вскочить.

Низкие поклоны, щелканье каблуков, поднятые в нацистском приветствии руки. Генерал-майор Дорнбергер представил прибывших и, сообщив, что докладывать будет технический директор армейской испытательной станции, отступил на шаг.

Фон Браун сделал короткое вступление. Затем был показан пенемюндский фильм. Монотонное жужжание киноаппарата прерывалось лишь комментариями «ракетного барона». Вернер фон Браун говорил и говорил, расписывал преимущества, которыми отличалась его ракета… Фильм кончился Гитлер встал и подошел к пенемюндцам:

– Благодарю вас! Почему я до сих пор не верил в успех вашей работы? Меня просто плохо информировали.

А через некоторое время осуществилось самое сокровенное желание барона: его ракетная программа, стоявшая на первом месте в планах командования сухопутных сил, теперь была объявлена первоочередной для всего вермахта.

Ракетная программа Вернера фон Брауна заняла ведущее положение в фашистском производстве вооружения.

При первом обстреле самолетами-снарядами ФАУ-1 с Узедома один из них упал в деловом центре Лондона. Взрывом убито более пятидесяти женщин и детей. 216 человек были тяжело ранены. Потом гитлеровцы начали применять ракету ФАУ-2.

Для алчного Вернера фон Брауна началась кровавая жатва. По официальным данным, «чудо-оружием» фашисты за короткое время уничтожили тысячи человек, десятки тысяч сделали калеками. В Англии и Бельгии повреждено также огромное количество зданий и сооружений.

Когда брауновские ракеты начинали сеять массовую смерть, гитлеровский министр пропаганды колченогий Геббельс вещал через все свои радиостанции: «Мы производим не только хорошее, основательное, но сверх того – СОВЕРШЕННО НОВОЕ во всех областях ведения войны оружие. С ним мы связываем большие и НАИБОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ, касающиеся ближайшего и отдаленного будущего… Новое оружие обеспечит нам превосходство в технике и будет способствовать повороту в ходе войны».

Что получилось после такой хвастливой саморекламы – ныне знает каждый.

То – итоги. А пока на острове Узедом в районе Пенемюнде ракетная база Вернера фон Брауна продолжала развиваться. Внедрялись новые конструкторские решения. Велись поиски для создания более мощного, сверхмощного оружия.

В последние годы войны эту сверхсекретную базу не раз бомбили советские самолеты и самолеты союзников, наносили значительные разрушения, для устранения которых требовалась рабочая сила. И она сюда доставлялась из Заксенхаузена, Бухенвальда и других концентрационных лагерей.

В хмурый осенний вечер нас, около пятисот узников Заксенхаузена, погрузили в три двухосных вагона и повезли в неизвестном направлении. Везли с частыми остановками, с длинными стоянками четверо суток, хотя продукты (узниковский минимум) были отпущены на двое суток. Перевезли наш поезд на пароме через пролив. Стали выгружаться. Многие наши товарищи не выдержали трудностей – умерли в дороге. Эсэсовцы на берегу моря их похоронить не разрешили. И мы, и так обессилевшие, изголодавшиеся, трупы понесли на руках туда, где лагерь, где дымится труба крематория. Ведь очень экономные, расчетливые фашисты видели в этих трупах несколько мешков калийных удобрений для обогащения земли фюрера.

Над островом чадил какой-то смрад. Что нас ожидало? На восток неслись густые хмурые облака. Я позавидовал даже им.

Несутся – свободные. Превратиться бы хоть в серое облако и понестись по ветру в родимую сторонку, где свобода, где наши бьются с ненавистным врагом. Встать снова в строй. Сесть в истребитель и убивать, уничтожать фашистских захватчиков до тех пор, пока ни одного не останется. Только нет, в облако не превратиться. Я не в доброй, я в злой сказке. И так просто отсюда не вырваться, тем более отсюда, с острова. Кругом вода. Море не переплыть.

Колонна узников, сопровождаемая вооруженными эсэсовцами, двигалась по хлюпкой дороге. До костей пронизывал северный ветер. Рядом шумело холодное море, пенные волны которого неслись по широкому простору, словно белогривая конница. Впереди показались ряды колючей проволоки. За ними я увидел мелькающие полосатые фигуры. Среди редких невысоких сосен стоят щитовые постройки. Издали ветер донес гул… Да это же гул моторов самолета. И у меня, у летчика, что-то всколыхнулось в сердце. Как предчувствие какой-то затаенной радости. Здесь, на этом острове, действительно есть аэродром! И пока никто не знает, что я летчик. У фашистов, по документам, я – учитель с Украины – Никитенко Степан Григорьевич, 1921 года рождения. Впрочем, мою тайну частично знают мои друзья – Михаил Лупов и Дима Сердюк. Но они не проболтаются.

У серых высоких ворот нас встретило начальство нового лагеря – целая группа эсэсовцев. Приняв от старшего по конвою документы, комендант – высокий рябой эсэсовец – распорядился пропустить колонну на территорию. Нас разместили в такие же бараки, как в Заксенхаузене. Неотапливаемые, заставлены трехъярусными нарами, с холодными умывальниками. После узнал: на территории было три концентрационных лагеря. Нашим, лагерем Пенемюнде, руководил комендант штурмбаннфюрер СС… (Имя было очень трудно произносимым. Точно записать не решаюсь). Его помощниками были уголовники – бывшие вскрыватели сейфов, бандиты, отъявленные преступники.

В концлагере Пенемюнде находилось более трех тысяч заключенных: русские, поляки, чехи, итальянцы, югославы, немцы-антифашисты… Всех их фрицы использовали на разных тяжелых работах. Все они этот остров называли «островом дьявола». Конечно, тогда из узников-новичков мало кто знал, что здесь испытываются и запускаются новые марки самолетов, ракетные снаряды ФАУ-1, ФАУ-2. И фашисты тщательно оберегали свою стратегическую базу с воздуха. По всему берегу стояли зенитные орудия, ракетные площадки.

…В декабре 1987 года в Вашингтоне был подписан советско-американский договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. А в моей памяти снова всплыли те ракеты Пенемюнде. Ведь весь конец войны Вернер фон Браун и его помощники лихорадочно проектировали ракету средней и большой дальности, способную донести смертоносный груз до стран, воюющих против Германии. Как стало известно, в конце января последнего года войны, после пробного пуска гигантской ракеты А-9/10 Вернер фон Браун заявил, что проблема создания двухступенчатой ракеты решена.

«Только стремительное советское наступление на Одере развеяло мечты о ракетном ударе по восточному побережью США и промышленным центрам СССР за Уралом. Нацистам пришлось спешно эвакуировать Пенемюнде…» – пишет в своей книге «Горячий пепел» Всеволод Овчинников.

Узник, попавший на этот остров, был обречен. Его уже живым отсюда не выпускали, будь он хоть трижды немцем. Это была перестраховка, чтобы не раскрылась тайна о существовании сверхсекретной военной базы.

Заключенных гоняли засыпать бомбовые воронки, ремонтировать взлетные площадки, строить новые сооружения, рубить лес. Концлагерь Пенемюнде был филиалом Заксенхаузена, и порядки были здесь в основном те же.

Наш блоковый – старший по бараку – худощавый лупоглазый фашист с утра до вечера не расставался со своим гуммом – резиновой палкой, которая знала свое – гуляла по головам и спинам военнопленных

За все дни и часы пребывания в фашистских застенках меня, повторяю, не покидала мысль о побеге. Шел на работу – думал о том, как бы удрать, ложился спать на нары – и во сне строил всякие планы побега.

Теперь я уже точно знал, что на острове есть аэродром, и меня туда влекло, манило, тянуло как магнитом. Я все собирался поделиться своими мыслями с Михаилом Луповым и Димой Сердюком, но уединиться не удавалось.

Лагерная жизнь шла своим чередом. На дворе хозяйничал декабрь. То снег сыпал, то дождем холодным слезился. По утрам в четыре часа под лай овчарок и выкрики фашистов, словно ошалелые, спрыгивали с нар, бежали в умывальник, в холодном помещении ледяная вода обжигала тело. Затем надо было аккуратно убрать свою постель. Стружкой или сеном набитые матрацы заправлялись плохо, и узники за это получали удары гуммом.

– Шнель! Шнель! – торопили нас эсэсовцы. Мы, одетые легко, в полосатые мантели, выстраивались на плацу перед бараками на поверку и уходили «нах арбайт» – на работу.

На острове места болотистые. В декабрьские дни шли по заснеженной слякоти, думая, что вечером с работы опять вернутся не все: кого-то убьют, кто-то упадет обессилевший. Копали хлюпкую землю, выгружали с берега моря доставленный песок. Давали нам и очень странную работу. Насыпали землю в подол, поднимались на гору и там высыпали.

– Зачем это? Из пустого в порожнее переливаем? – однажды спросил мой сосед конвоира.

– Дисциплин, – ухмыльнулся тот, показав золотые зубы – Работайт, работайт. Так лючше усваивайт пища.

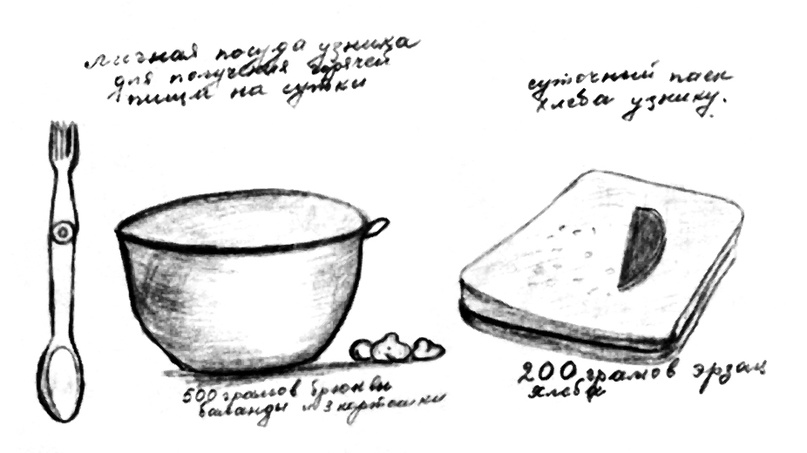

А пища! За день получали до двухсот граммов хлеба пополам с опилками, ковш брюквенной бурды – вот и все. Днем до изнеможения работали, а вечером тащились в свои бараки, неся на себе вконец ослабевших или умерших, убитых товарищей.

Однажды я обратил внимание, что некоторые заключенные одеваются теплее и на вид казались не такими изможденными. Среди них были и мои знакомые по Заксенхаузену. Заинтересовался. И когда мой сосед но нарам утром поддел под байковую куртку теплый и модный свитер, я спросил его, где он взял. Оказывается, он работал в «бомбен-команде». Рабочих «бомбен-команды» увозили далеко за пределы лагеря, чтобы они там вытаскивали и обезвреживали не- взорвавшиеся бомбы. Работа, конечно, очень рискованная. Но там можно было и поживиться кое-чем.

Я тоже затесался в «бомбен-команду». И вот машина нас везет по вязкой лесной дороге в неизвестном направлении. Здесь я услышал, что наша команда – пятая по счету, четыре предыдущие взлетели в воздух.

Высадили нас возле руин. Было видно, что дома разрушены недавно. Выдали кирки, лопаты, другие землеройные орудия и под конвоем солдат и овчарок повели к объекту. Охранники показали, где находится невзорвавшаяся бомба, потом инструктировали, как вынимать взрыватель. Строго приказывали передавать все ценное, что будет найдено в разбомбленном доме. И мы поползли в пролом. Наша команда состояла исключительно из советских людей. Добравшись до объекта, кто-то шутя сказал:

– Это, друзья, наша территория. Сюда ни один эсэсовец не подойдет. Без них хоть подышим вволю.

Работа, действительно, была необыкновенно опасная. Бомба прошла все этажи здания и застряла под полом нижнего. Ее надо вытащить и обезвредить. А это требует максимальной осторожности в каждом движении. Каждый кусок кирпича, стекла, домашней утвари нужно вытянуть так, чтобы не задеть бомбу. Не зря говорят: минер в жизни ошибается один раз.

Холодный пот выступает на лицах работающих. Тревожно стучат сердца. Каждую секунду ожидаешь смертоносного взрыва. Ведь бомба только и ждет, чтобы ее неосторожно задели.

Фашисты посылали нас на смерть… И снова кто-то грустные мысли отводит веселым разговором:

– Ребята, а может, пошарим по дому да что-то вкусненькое найдем.

– Обязательно найдем, коли здесь люди жили,– вторит ему другой голос – Мой товарищ ездил сюда неделю и находил кое-что.

– Где он теперь – твой товарищ?

– Его уже нет в живых…

В доме нашли полные шкафы одежды, консервы. Кое-что передали бригадиру-немцу.

В руинах мы искали и оружие. Это было тайной всех вместе и каждого в отдельности. Я до крови изодрал руки, разгребая самые укромные места, но оружия не нашел.

Я, как и многие другие, работая в «бомбен-команде», прежде всего видел выгоду в том, чтобы досыта наесться и добыть кое-какую одежду под полосатый костюм, чтобы в стужу не окоченеть вконец. Но взрывной механизм бомбы заставлял думать и о другом. Я уже раскаивался, что пошел в «бомбен-команду». И здесь несколько дней работы не укрепили мое здоровье, а измотали нервную систему до предела. Каждую минуту ожидать, что тебя разнесет в клочья? Нет, так можно и свихнуться. А о побеге здесь нечего было и думать. Не пройти сквозь охрану.

Когда мы были на берегу моря, я смотрел в ту сторону, где материк. Вырваться бы на Большую землю. Хотя и там, на том берегу, еще не свобода. Там тоже хозяйничают фашисты, установлены их орудия, охранники держат своры овчарок, просматривается каждый квадратный метр. Да и пролив не переплыть. Волны Балтики шумят зловеще, готовы поглотить в пучине любого, кто сунется. И снова тоскующий взгляд ввысь. Эх, были бы крылья: небесная дорога – самая надежная. Но ведь есть же на острове аэродром! Посылают же туда на работу военнопленных. И мне надо стать аэродромным рабочим. Попытаюсь. Авось удастся…

Однажды утром, когда капо формировали свои команды для работы, я без разрешения влился в группу, так называемую «планирен-команда», которая должна была производить работы на аэродроме. В группе не увидел ни одного знакомого мне человека. Стало быть, никто меня не поддержит, если капо вдруг воспротивится. Но обошлось все хорошо. Наша команда, разделенная на девять пятерок, двинулась.

Мы все шли, слушая басовый гул работающих впереди моторов. И он мне казался призывной песней. И стал я бояться: вдруг нас повернут в другую сторону или заметят в команде «новичка» и отправят обратно.

Аэродром был отделен от лагеря капитальным ограждением. И наша колонна остановилась перед широкими воротами, за которыми стояли ангары и другие служебные помещения. «Подпустят ли ближе?» – волновался я, жадно всматриваясь в самолеты. Капо подвел нас к пирамиде с лопатами. Я, кажется, первый подбежал. С лопатой в руках почувствовал себя уверенней, настоящим рабочим «планирен-команды», в строю стал ждать решительного момента. Казалось, вся моя жизнь теперь зависела от того, пройду я на аэродром или нет.

За воротами открылось широкое поле с бетонированной полосой для взлета, дорожками к стоянкам. Передо мной лежал аэродром острова Узедом, гнездо гитлеровских люфтваффе, пристанище бомбардировщиков и истребителей, которые ежедневно летают на фронт.

«Планирен-команду» повели в конец аэродрома через летную полосу. Итак, я на аэродроме. Теперь буду стараться приходить сюда ежедневно, присмотрюсь, изучу все, что меня интересует, а главное – пока никто из этих незнакомых людей не должен знать о моем намерении. Увидели здесь и развалины, и воронки. Значит, нашей авиации и авиации союзников известно о таинственном острове. Тем лучше.

Прошли через весь аэродром. Команду разделили на четыре группы: одна направилась к бетономешалке, другая должна подвозить материалы, отвозить раствор, утрамбовывать его вибраторами. В конце аэродрома достраивалась бетонированная полоса.

Мне в дополнение к лопате вручили деревянную кувалду. Я должен был стоять у вагонетки, в которой привозили свежий бетонный раствор, и колотить ее по железным бокам, пока полностью не опорожнится. Делать это надлежало быстро, энергично, чтобы вагонетка долю не задерживалась.

Крупная щебенка громко застучала в огромной утробе бетономешалки, оглушительно затарахтели вибраторы. Все механизмы требовали четких, рассчитанных движений, постоянного напряжения Люди раскапывали грунт, стоя по колено в грязи, подвозили, сваливали и утрамбовывали бетон. Я быстро переворачивал вагонетки, оглушительно бил по бокам своей деревянной кувалдой. За работой день проходил незаметно. Невдалеке работавший земснаряд выбирал песок, который подвозили к нашей бетономешалке. Я смотрел, как выруливали «юнкерсы» из своих капониров, продвигались к стартовой площадке, тяжело ревя, то сбавляя, то увеличивая газ, готовые подняться в воздух.

Заметил, что заключенные копошились и около земснаряда, и около руин вчерашней бомбардировки, и даже вблизи стоянок, где чернело несколько воронок. Весь аэродром, оказывается, обслуживался «нашим братом». Но каждая рабочая команда должна была находиться только на своем участке. Участок ограждался колышками.

Во время передышки я уселся на камень и взглядом впился в четырехмоторные бомбардировщики. Хороши, ничего не скажешь. Вот бы оседлать такого! На него можно будет посадить всю «планирен-команду». Вдали увидел стволы зенитных орудий. Весь берег усеян зенитными батареями.

Мощные высокие трубы выбрасывали черный густой дым. Остров имел свою теплоцентраль: значит, он представлял собой целый городской район. Где-то там, километрах в пяти, виднелись черепичные крыши жилых домов.

Я стал анализировать и осмысливать то, что мне известно и что надо расспросить у товарищей.

Через несколько минут появился на высоких шасси, с широко разведенными крыльями неизвестный мне по своей конструкции самолет. Нам приказали прекратить работы и спуститься в ямы. Охранники с собаками стали над нами. Я услышал, как заревели один, потом второй двигатели. Охранники и капо подались вперед. Я тоже вскарабкался повыше. Смотрю, а кругов от воздушного винта не вижу. Самолет выруливает на старт. Звук мотора тоже необычный – какой-то шипящий, со свистом.

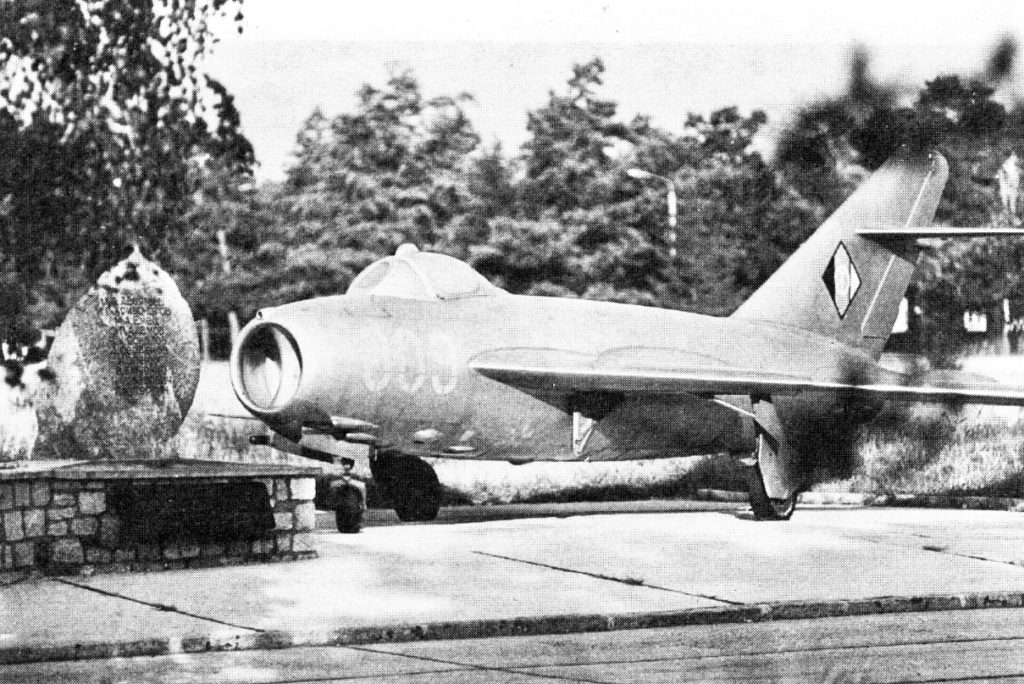

Вот самолет быстро оторвался от земли. В воздухе от него отделилось что-то. Так это же он сбросил шасси! Сделав на огромной скорости два круга, самолет пошел на посадку и приземлился. Это еще одна тайна острова: здесь испытываются реактивные самолеты, которые при взлете шасси сбрасывают, а садятся на «пузо». Может быть, это и есть чудо-оружие Гитлера, о котором нам говорили пропагандисты Геббельса «Знают ли о нем в Москве?» – спрашивал я сам себя. А самолет, уже зачехленный, стоит в своем капонире. И около него вышагивают часовые с овчарками.

Усталость свое берет. Работа тяжелая, а в желудке пусто. Уже валюсь с ног. Скорей бы отбой да в барак вернуться. И вот конец рабочего дня. Многое я сегодня узнал.

– Айн, цвай, драй! – командует наш старший. Мы уже возле барака И вдруг: «Хальт!». Остановили. Что случилось? Сопровождающий нас приказывает выложить из котомок содержимое. Выкладываем ложки, миски… Проверка. Не приобрел ли кто из заключенных на работе холодное оружие или еще что-то недозволенное.

На следующий день я снова отправился на работу в «планирен-команде». Скоро у меня и здесь уже были знакомые. Но я искал настоящих друзей. Знал: человек сильнее, когда он не одинок. Правда, в новом концлагере у меня были знакомые да и друзья по Заксенхаузену. Это – Дима Сердюк Он парень добродушный. Но в нем слишком много мальчишества. В голове юношеский ветерок. Дима мог часто менять свои решения. А друг он был хороший. Делился со мной, как говорят, последним куском. Но… А Михаил Лунов? Он надежней.

Мотаясь по лагерям, я успел со многими подружиться и… расстаться. Они остались там, на материке. Как приятное воспоминание, передо мной всплывали лица Василия Грачева, Сергея Вандышева, Аркадия Цоуна, Ивана Папулы… Что сейчас с ними? Все ли живы? Были бы они здесь со мной на Узедоме, мы попытались бы убежать не подземным ходом, а по воздуху. И они летчики, и я летчик. Здесь, среди военнопленных, летчик, видать, один только я. Снова вспомнил Михаила Лупова. Он родом из Саратова. Инженер. На войне командовал ротой разведчиков. Не раз ходил за донесениями во вражеский тыл. Однажды в рукопашной схватке был ранен штыком в живот. Оказался в плену. Поправился – бежал к партизанам. Там нарвался на засаду. Попал в гестаповскую ловушку. В Заксенхаузене ожидал очереди в крематорий. Да вот сожжение заменили «островом дьявола».

С Луповым я дружил недолго. Но он успел мне оказать много услуг. Познакомил меня со своими друзьями, работавшими в прачечной. И те меня не раз выручали. В связи с этим вспомнился и Вася…

Однажды в лагере произошло «чрезвычайное происшествие». Такие ЧП происходили частенько. Нас, около трех тысяч узников, выстроили на плацу. И эсэсовский офицер в черной шинели, в белых перчатках, с пистолетом в руке стал ходить перед строем взад-вперед да выговаривать:

– У вас был беспорьядок. Я не любит беспорьядок, – Мы уже знали, что означало такое вступление: начнет стрелять в каждого десятого. И действительно, подул на стальное дуло пистолета и направил на строй. Прогремел выстрел. Один из узников упал. Снег вокруг него стал алеть.

Поскрипывая коваными сапогами, эсэсовец отсчитал несколько шагов вдоль строя, опять не спеша поднял пистолет. И снова прогремел выстрел, снова упал человек. Фашист целился с издевкой, с наслаждением. С наслаждением спускал курок.

Черное дуло оружия глянуло на меня. На меня смотрела сама смерть. И я смотрел на нее. На лице эсэсовца поддельная улыбочка. Будто не людей расстреливает, а играет «веселий комедий». Я, кажется, не слышал выстрела, увидел только сизый огонек. Упал… не я. Упал мой сосед Вася, с которым накануне познакомил меня Лупов.

Эсэсовец отсчитывал шаги и снова вскидывал пистолет.

Многих недосчитались в тот день.

Я продолжал искать друзей. Проникал в различные рабочие группы, чтобы найти специалистов в летном деле или просто таких, которым можно было бы довериться. Рассказать им, что я летчик, организовать группу и захватить самолет.

Хоть в концентрационные лагеря, в лагеря смерти, фашисты и направляли особо опасных для нации, но и среди этих узников были всякие. Проболтаешься, а он окажется провокатором. Донесет на тебя. Ему дадут хлеба, а тебя вздернут на виселице. Чего греха таить, ведь среди узников концлагеря были и сыны бывших кулаков, и просто малодушные. Среди них наверняка были агенты охраны, которые подслушивали разговоры военнопленных и доносили обо всем подозрительном.

Работая в «планирен-команде», наша бригада соорудила туалет из досок. Он стоял в таком месте, откуда хорошо просматривались стоящие невдалеке «мессершмитты». Я, летчик-истребитель, загорелся желанием проползти до ближайшей машины, сесть за руль и улететь. И мозг стал усиленно разрабатывать план. В воображении промелькнуло несколько вариантов. И остановился на одном. В туалете, который выстроили, отверстие довольно широкое, и я его топором еще расширил. Истощенный сорока-пятидесятикилограммовый человек свободно пройдет и через низ выйдет за туалет. А потом по желобообразной канаве можно проползти до самолетов. И это надо сделать рано утром, до рассвета (нас выводили на работу в четыре часа), когда у машин прогреваются моторы. В темноте в оглушительном шуме легче добраться до цели и внезапно напасть на механика, прогревающего моторы.

Задумано – решено. В то раннее утро мы месили бетон. Я, прижав двумя руками живот, обратился к вахтману, мол, живот разболелся, отпусти в туалет. Он мне разрешил. Я побрел медленно, а как только вошел в будку, быстро юркнул в отверстие, вышел на тыльную сторону и второпях прополз в темноте в сторону самолетов, сжимая в руке железку. И вдруг заплясали яркие лучи сторожевых прожекторов. Один скользит уже по мне. Я прижался к земле, сросся с землей. Луч покинул меня. Не заметили! Ползу дальше. Там оглушительно гудят моторы. Это хорошо. Моего шороха никто не слышит. И вдруг гул стал уменьшаться. Все стихло. Механик выключил моторы. Возле самолета показались солдаты. Все пропало. Дальше ползти бессмысленно. Возвращаться назад? Вахтман меня уже заждался, наверно, тревогу поднял. Я вернулся. Влез в туалет с «тыла» и вышел через дверь. Вахтман мой все стоял, о чем-то размечтавшись. Прикрикнул на меня, размахнулся винтовкой, ударил: мол, берись за работу, симулянт!

А потом я узнал: если бы удался мой побег, то после расстреляли бы всю нашу бригаду, состоящую из десяти человек. Своей спасенной шкурой погубил бы товарищей. Поэтому такой вариант побега я оставил. Если удирать, то коллективно, всей бригадой. Только как сплотить такой коллектив?

О побеге мысли не покидали ни на одну минуту – ни ночью, ни днем. К свершению замысла появилось еще одно облегчающее обстоятельство. Из лагеря большое число овчарок перебросили на фронт. Их приучали со взрывчаткой на спине бросаться под советские танки. Вначале держали серых некормленными, а потом пускали к танкам с работающими моторами, под которыми находилась пища. Так их приучали. А на практике голодные собаки бросались под боевые наступающие танки в надежде найти там пищу. Задев антенной железо машины, мины взрывались. Итак, опасность, что учуют, догонят, разорвут на части овчарки, значительно уменьшилась. И это тоже давало какой-то стимул к свершению задуманного.

Я продолжал искать друзей. Мне приглянулся парнишка с изуродованным лицом, искривленной с правой стороны челюстью. Звали его Колей, фамилия – Урбанович.

Да, на этом «острове дьявола» работали, мучились не только взрослые, но и подростки. Их было много. И часто использовали их как подопытных кроликов.

Вот запускают зловещую многотонную ракету. Чтобы ее поднять в воздух, необходима огромная тепловая сила. С крайнего барака выводили и по кругу выстраивали юных узников. Ракета оглушительно гудела, извергала море пламени, высокую температуру, газы.

После запуска местная «медицина» хватала мальчиков, проверяла состояние каждого: как у кого бьется сердце, как работают другие органы. И обнаруживалось, что у одного лопнули барабанные перепонки, у другого опалены глаза, третий лишился рассудка.

Я видел таких обреченных мальчиков, смотрел в их глазенки, откуда будто бы слышался внутренний голос: «Помогите, дяденьки взрослые». Но что мы могли сделать? Чем могли помочь?

Коля Урбанович жил в соседнем бараке. Его изуродовали фашисты при первой попытке к бегству. Следы их ударов так и остались на юном лице.

Мне до боли в сердце было жалко этого мальчика. И я старался всячески его опекать. Давал ему сэкономленную картошку. На работе помогал переносить грузы, старался как-то облегчить его лагерную жизнь. И однажды Коля мне проболтался, что в лагере есть группа, готовящаяся к побегу через пролив.

– А ты об этом почему знаешь? – спросил Колю.

– Больше я ничего не скажу, – уперся он. – Я не должен был… Я… Узнают, что проговорился – несдобровать.

– Нет, ты мне скажешь, Коленька. Я очень ищу таких друзей. Давно ищу. Понимаешь?

Долго я упрашивал паренька открыться, но не смог вызвать на откровенный разговор. Он только сказал:

– Попробуй поговорить с Курносым.

– Кто такой Курносый? Как его найти?

– Это его прозвище. А зовут Володей.

Я еще до войны окончил речной техникум, работал помощником капитана на пароходе – по Волге плавал. И сразу же понял бессмысленность замысла побега через пролив. Но у кого он возник? Как примкнуть к той группе?

Позже уже мой будущий друг Иван Кривоногов рассказал, как возникал план побега через пролив.

Работали они на берегу. Кривоногов увидел лодку. А до материка не так уж далеко. Но днем переплыть эти несколько километров было невозможно. Лодка как на ладони, а наблюдательских глаз на этом и том берегу – уйма. К тому же стоит только кому-нибудь из узников отойти с места работы на десять – двадцать шагов, конвоиры стреляют без предупреждения. Значит, побег возможен был только ночью. А как? Бараки закрываются. Если и удастся выйти, на пути препятствием встанет колючая проволока в несколько рядов под током высокого напряжения. С пулеметных вышек светят прожекторы. Но перед Кривоноговым постепенно стал вырисовываться четкий план. Ему стало ясно: можно убежать ночью во время бомбежки, когда фашисты прячутся в щели, или в бурю, когда часовые глубже зарываются в свои плащи.

Прикидывал и так и сяк Нужно захватить с собой одеяла, чтобы набросить их на колючую проволоку, специальными ножницами перерезать и укрытыми местами бежать к домику бакенщика, отвязать лодку и переплыть пролив. Но ведь на берегу была крепкая оборона. Там стояли зенитки и морские орудия. Только Кривоногову казалось, что тот заслон преодолеть легче, чем лагерную ограду. Он поделился соображениями со своими близкими друзьями. Те просто воспрянули. Особенно Володя Соколов, с которым подружился еще в лагере Натцвиллер.

Володя Соколов в Натцвиллер был доставлен в группе французских партизан. Среди них были врачи, ученые, офицеры французской армии. В основном люди немолодые. Тяжелый климат, непосильная для их возраста работа привели к тому, что их становилось все меньше и меньше. Капо беспощадно гонял их, сталкивал вместе с тачками под откос. Конвоиры их расстреливали. Каждый день среди мертвых тел было восемь – десять французов. И только тогда, когда из ста пятидесяти человек остались единицы, они растворились в массе заключенных. И им стало меньше попадать. На груди они носили желтые звездочки с номером и винкелем. Это был знак вечной каторги.

Первое время за француза сходил и офицер Красной Армии Владимир Соколов. Он попал в плен в начале войны. Сумел убежать из лагеря военнопленных, пробрался к французским партизанам и отважно сражался против гитлеровцев, пока вновь не оказался в плену. В лагере со своими товарищами делил судьбу каторжника.

Другом Кривоногова был и молодой парнишка Коля Урбанович. Он особенно ненавидел фашистов за то, что они изуродовали ему лицо.

По лагерю Натцвиллер прошел слух, что часть заключенных вывезут в другой лагерь. Бараки загудели, как потревоженные ульи. Начались разные толки. Одним осточертело это место, и они, надеялись, что в другом лагере будет лучше. Другим не хотелось уезжать. Они уже смирились с этой жизнью.

Потом стало известно, кто уедет отсюда. В одно из воскресений построили всех заключенных на площади, назвали номера отправляемых. Среди них оказались и Кривоногов, Соколов, Урбанович. В трех машинах перевезли на железнодорожную станцию, запихали в вагоны и повезли. Озадачивало: куда? Один из конвоиров ответил:

– Оттуда возврата не будет.

Вдруг через решетку узники увидели воду. Много воды! Над ней поднимался туман.

Так Кривоногов и его друзья оказались на Узедоме. Их, как и меня, днем и ночью волновал один вопрос: как убежать. И друзья решили воспользоваться вышеупомянутым вариантом.

Узнав о том, что существует готовящаяся к побегу группа, мне очень захотелось с ней сблизиться

Еще до этого, во время выгрузки цемента, я увидел, как один военнопленный засыпал в буксы вагонов песок. Но он заметил, что за ним наблюдают, быстро скрылся. Удалось только заметить его курносость, веснушчатое лицо и шрам на носу. Да, этот человек способен на любой риск, с ним можно осуществить мой план. Два дня искал его. А он скрывался, думая, что его преследуют. Наконец, чуть не зарезал меня, приняв за фашистского сыщика.

Ты чего за мной все ходишь да высматриваешь?! – приставил он нож к моей спине за углом барака.

Я сказал, что просто ищу себе хороших друзей, и он мне нравится. По моему голосу или по взгляду Курносый понял: я ему не враг, и отстал от меня со словами:

– Если донесешь, если что со мной случится – и тебе не жить. За меня тебе отомстят. Понятно?

И все-таки я продолжал «преследовать». Курносый, оказывается, знал немецкий язык. Это помогало ему войти в доверие к фашистам. Один эсэсовец до смерти замучил военнопленного. И мой «преследуемый» процедил сквозь зубы: «Гад! Я тебе устрою».

Однажды видел, как он отдал свою порцию супа обессилевшему поляку. Именно такой друг мне был нужен! Бесстрашный, добрый, ненавидящий фашистов.

И мы с ним сблизились. Поговорили по душам. Он был тот самый Курносый, о котором мне говорил Коля Урбанович. Звали его Володей. Фамилия – Соколов. Под строгим секретом рассказал об их плане побега. По его словам, возглавляет эту группу какой-то Корж.

Как-то в конце декабря 1944 года в полдень завыли сирены, в воздухе появились самолеты. Заключенных согнали к высокой стене полуразрушенного дома и приказали встать вдоль стены по одному. Все вокруг загудело, затрещало, загремело. Всюду взрывались бомбы. После затишья еще долго горели здания. Повсюду виднелись воронки от разорвавшихся бомб. Был нанесен большой урон и ракетному центру. Пострадал и завод, изготовляющий ФАУ. Фашисты ходили растерянные, а мы радовались, глядя на эти разрушения. Только группа, готовившаяся к побегу, сожалела, что бомбежка произошла днем, а не ночью. Тогда она обязательно попыталась бы осуществить свой план. Только вряд ли удалось бы смельчакам убежать. Пусть бы они перерезали проволочные заграждения. Пусть сели бы в лодку. Но их наверняка заметили бы или на этом, или на том берегу. Еще издали бы спросили пароль, а они не знают.

Правда, пытающиеся убежать и до них были. Однажды вечером одна из команд долго не возвращалась с работы в лагерь. Когда вернулась, мы узнали, что днем во время работы недосчитались заключенного. Эсэсовцы с собаками рассыпались по всему острову. А через два дня беглец сам вернулся в лагерь. Оказалось, он скрывался в сточной трубе и не мог убежать. Его повесили на виду у всего лагеря, чтоб другим была-де наука.

Некоторое время спустя из лагеря исчез еще один человек. Грек. Он сюда попал за контрабанду. Про него рассказывали, что несколько раз переходил границу Турции, Италии, других стран, пока не был пойман на территории Германии. Грек был хитрый и отчаянный. Однажды утром, когда команда направлялась на работу, ей повстречалась грузовая автомашина. Грек юркнул в кузов и укатил. Отъехав немного, выпрыгнул из машины и пошел вдоль болота. Наполовину погруженный в воду, в тине лежал сбитый английский самолет. Беглец залез в его фюзеляж и просидел там два дня и две ночи. Его искали на самолете. Искали эсэсовцы с собаками. И нашли. Привезли в лагерь и у всех на виду его растерзали фашистские овчарки.

После тех двух попыток к бегству фашисты вконец озверели. На работе избивали заключенных до полусмерти и даже до смерти. Заставляли целый день бегать с тачками, наполненными песком, гравием. Люди падали от усталости. Их поднимали и вновь заставляли бежать. Груженые вагонетки соскальзывали с рельсов, наезжали друг на друга, давили узников. А бывало и так. Конвоир отошлет узника в сторону якобы за чем-нибудь, тот только отойдет на пятнадцать — двадцать шагов от колышком намеченного участка, как становится мишенью для конвоира. Раздавался выстрел, и узник падал замертво. Остальным казалось, что заключенный убит при попытке к бегству. Впрочем, фашистами искусственно создавалась такая видимость, чтобы узников держать в большем повиновении. К вечерней поверке с работы каждая бригада приносила труп или два. Количество заключенных в лагере заметно сокращалось. Но ожидалось новое поступление военнопленных.

Члены заговора «Побег на лодке через пролив» все же не отступали от замысла, хотя и понимали, чем может кончиться попытка к бегству.

– Сведи меня с Коржем, – сказал я Соколову – Я до войны окончил речной техникум, работал помощником капитана на пароходе. Могу дать полезные советы. И вообще… ваш замысел неудачен. Есть другая, более надежная возможность убежать.

– А какая?

– От нас до аэродрома – рукой подать. Можно захватить фашистский самолет и улететь.

Володя Соколов с минуту смотрел на меня пристально и молча. Потом шмыгнул курносым носом, спросил:

– А кто поведет самолет?

– Есть такой на примете.

– Из них? – Володя имел в виду немцев.

– Нет. Летчик наш. Советский. Только пока никому не говори. Узнают – несдобровать.

– Будь спокоен, – Соколов подал руку. В тот же вечер он свел меня с Коржем – сухопарым, невысоким мужчиной. Как после узнал, Корж – это не настоящая фамилия, а фамилия жены-украинки. Сам он горьковчанин, по фамилии Кривоногов, зовут Иваном.

– Не дело вы затеваете,– сказал я Ивану. – Я знаю суровые законы воды. На лодочке Волгу трудно переплыть, а здесь море со штормом, с огромными волнами. А по берегам охрана. Самый лучший вариант – улететь на самолете.

– А где твой летчик? Познакомь меня с ним. А может, ты сам… поведешь самолет?

– Ты что! – не торопился признаться я. Кривоногов смерил меня таким недоверчивым взглядом. Ростом невысок, как и большинство узников, костями гремел. Весу во мне было чуть больше сорока килограммов. «И в самом деле, – подумал Кривоногое. – Какой он летчик! Доходяга».

Через несколько дней нас повели в лес заготавливать дрова. Я с охапкой хвороста вышел на поляну. Меня догнали и остановили Кривоногов и Соколов, дымя самокрутками из дубовых листьев.

– Парень, а ты все-таки сведи нас с летчиком. Дело такое… Очень надо с ним поговорить, – вопросительно смотрел на меня Кривоногое, правда, в то время для меня он был все еще Коржем.

«Признаться? А не рано ли!» – я засомневался.

– Не хочешь говорить? Тогда и наши карты не запутывай. Не мешай нам.

– Ничего у вас не выйдет. А на самолете, если удастся захватить, через час-другой будем у своих, – упорствовал я.

– Так где же твой летчик, черт побери?! – не унимался Кривоногов – Чего это ты нас за нос водишь? Тут каждый час дорог. Время зря теряем.

– Я же говорю: летчик есть. Но он летал только на советских истребителях. Немецкие машины не знает. Надо бы ему чуток подучиться.

А может, взять у фашистов напрокат самолет и эсэсовца-инструктора нанять? – с усмешкой вставил Кривоногов. Но Соколов его поправил:

– Мы ему постараемся помочь. Только быстрей нас сведи с летчиком.

– Я летчик, – проговорился я.

– Ты? – изумился Соколов.

– Но ведь ты, как мы узнали, – учитель из-под Киева, Никитенко? – сказал Кривоногов.

– Никакой я не учитель. И никакой я не Никитенко. И никакой я не киевлянин. Я мордвин. Из Мордовии. А фамилия моя Девятаев. Летал на истребителе. Сбил несколько фашистских самолетов. А в одном бою и самого сбили.

– Так, так, – все еще не совсем веря моим словам, сказал Кривоногов – Да тебя, браток, подкормить надо как следует. Летчику сила нужна. А ты – доходяга.

Младший лейтенант Иван Кривоногов в сорок первом командовал взводом. Его пятнадцать бойцов составляли гарнизон долговременной огневой точки на пограничной реке Сан близ Перемышля. На рассвете 22 июня на крохотный гарнизон обрушилась лавина огня и металла. Кругом все полыхало, гудело. Ползли танки, била артиллерия, над головой проносились бомбовозы, выбрасывая смертоносный груз. Чужеземные солдаты топтали нашу землю, углубляясь все дальше. А дот Кривоногова продолжал держаться. Только на девятый день окружили войска в темно-зеленых мундирах. Из пятнадцати человек в подземном гарнизоне в живых осталось только четверо. И они стонали от тяжелых ран, были без сознания.

Так Иван Кривоногое попал в плен. В лагере он убил провокатора. Младшего лейтенанта приговорили к расстрелу. Он бежал к французским партизанам. И снова был пленен. Кривоногова перевозили из лагеря в лагерь А он все думал о побеге. Вот и здесь, в концлагере Пенемюнде – филиале Заксенхаузена – замыслил, казалось бы, дерзкий план. Но пришлось от него отказаться. Действительно, с «острова дьявола» вырваться можно разве только небесной дорогой или, уже в переносном смысле, через трубу крематория.

И началась у нас усиленная подготовка к побегу по новому плану. Но на пути к достижению цели, к сожалению, частенько возникают непредвиденные обстоятельства. Как их много, этих обстоятельств! Какие они коварные и неожиданные бывают! Действительно, частенько бывает так, когда судьба человека зависит от какой-то мелочи, как говорят, его жизнь висит на волоске. Жизнь на волоске была у каждого узника концлагеря. Но иногда и этот волосок до того утончался – просто чудом не обрывался.

Итак, нас трое – единомышленников, заговорщиков. Но у меня в лагере еще есть знакомые. Авось и им понравится наш замысел. При удобном случае по-серьезному надо поговорить с Дуловым, Сердюком, с другими, с кем приходится общаться. Вот бы захватить большой самолет, посадить туда человек сто советских военнопленных и доставить их на Родину… Однако это были только грезы.

Нам надо было сколотить группу и вместе ходить на работу с «планирен-командой», которая на аэродроме разбивалась на пятерки и десятки.

Работа на аэродроме считалась самой трудной. Узники, одетые кое-как, целый день были па пронизывающем ветру, который дул с моря.

Вскоре мы добились своего. В бригаде стали появляться «свои», но еще половина бригады состояла из иностранцев – французов и итальянцев, которые, конечно, бежать бы с нами в Советский Союз не стали. И мы стремились заменить их русскими

Старшим в «планирен-команде» был свирепый бандюга по прозвищу Цыган. Рыжий такой, головастый. В концлагере отбывал наказание за бандитизм и кражи. Одновременно Цыган был и штубовым, где жили Иван Кривоногое, Коля Урбанович, другие наши друзья.

Чтобы выслужиться перед фашистами, Цыган «нашего брата» избивал, гонял под холодный душ. Издевался как мог и в бараке, и на работе. На тот свет отправил десятки узников. Мы его боялись не меньше Вилли Черного – арбайтдипства – начальника над всеми капо. И ненавидели его люто. Надо было как-то убрать Цыгана.

В соседнем бараке жил парнишка из Луганска. Проныра такой.

Он на Узедом попал из Натцвиллера. Звали его Валька-парикмахер. Еще там, в Натцвиллере, Валька попросил Коржа (Кривоногова) сказать блоковому, что он умеет стричь и брить. Блоковый захихикал: перед ним стоял парнишка. Но блоковый все равно решил испытать Вальку, велел постричь машинкой одного немца. Немец вздрагивал, кряхтел, а юный узник продолжал осваивать новое ремесло. Так он и стал парикмахером. На Узедоме Валька жил с Кривоноговым в одном бараке. Он и здесь подружился с блоковым Эрвином. На работу не ходил: убирал в бараке, помогал на кухне. И его, этого Вальку, решили использовать в ликвидации ненавистного Цыгана. Как-то блоковый Эрвин взял в ремонт у одного эсэсовца золотое кольцо. Положил его на тумбочку и ушел, видимо, уверенный, что никто из заключенных не посмеет коснуться его. И друзья подговорили Вальку подложить кольцо в карман Цыгану, который часто ходил к Эрвину. Шустрый и изобретательный парнишка это так ловко провернул, что Цыган ничего не заметил. Эрвин хватился – кольца нет. Начался повальный обыск. Обыскивали штубовые. Прибежал даже сам Вилли Черный. Раздели всех догола. Кольцо как в воду кануло. Не нашли. Тогда начали обыскивать самих капо, штубовых. И какова же была радость, когда кольцо вытащили из кармана Цыгана! За все поплатился подлец. Били его яростно, жестоко, как сам избивал других. Вилли Черный, Эрвин били его ногами, палками, кулаками. Били вечером и утром. До следующей поверки Цыган не дожил. А этого нашим и надо было. Команда, которая работала на аэродроме, вздохнула облегченно. В бригаду (десятку), где я работал, влились новые товарищи. Володю Немченко временно назначили старшим. Володя Соколов числился его помощником. Они всех нас заставляли работать по указке фашистов, а сами во всем слушались меня и Ивана Кривоногова. Правда, в бригаде не всех посвятили в наш план. О замысле «верхушки», например, еще ничего не знал и Коля Урбанович, который, можно сказать, меня свел с Кривоноговым и Соколовым и который так жаждал свободы. Ведь он, как и Кривоногов с Соколовым, собирался совершить невозможное, бежать через пролив. Его и остальных посвятить в нашу тайну мы только собирались.

Мы с нетерпением ждали приближения фронта. Но он словно навсегда остановился перед широкой Вислой. А наш Узедом содрогался от запуска мощных ФАУ. Каждый день мимо того места, где мы работали, по направлению к стартовым площадкам двигались черные шикарные автомобили. В них, наверное, конструкторы и инженеры. Они, затаив дыхание, следят за полетом ракет. Продолжают что-то экспериментировать, изучать. Длинные металлические сигары с оглушительным громом вырываются в небо, оставляя огненный хвост. Они производят на нас угнетающее впечатление. Значит, фашисты действительно готовят новое сверхмощное оружие.

И, наверное, близки к своей цели. А что, если успеют создать это оружие и заставят отступить нашу армию? Всякие мысли приходили в голову.

Во время приездов специалистов и интенсивных испытаний ракет я и мои товарищи заметили в крайнем, ближайшем к нам, капонире двухмоторный «хейнкель». Он всегда был аккуратно зачехлен. А когда расчехляли, вскоре стремительно взмывал в небо. Однажды мы заметили, как из него, когда он был высоко в небе, выходили какие-то маленькие ракеты, которые, пролетев примерно с полкилометра, взрывались. «Хейнкель» возвращался на землю. К нему подъезжали легковые автомобили, его окружали люди, видимо, инженеры. И бензовоз тут же заливал в самолет горючее.

Все это происходило неподалеку от места, где мы работали, копались в снегу. Острый глаз все замечал и запоминал. После трудного дня, уже в бараке, разговоры вертелись вокруг дневных наблюдений. И мы единогласно сошлись на том, что надо захватить именно тот самолет. Он бывает всегда заправленным, с утра прогретым. Такое решение мы приняли где-то в начале 1945 года и стали тот самолет называть «нашим». Он был «нашим» потому, что не спускали с него глаз. В мыслях я не раз запускал его моторы, выводил на старт, взлетал, набирал высоту и брал курс на восток, на Родину. И если удастся захватить и доставить такой самолет, нашим окажем огромную услугу в рассекречивании и изучении новейшей авиатехники врага.

После утренней поверки на работу уходили в приподнятом настроении. Там, заравнивая бомбовые воронки, поднося песок, я нутром весь был в кабине «нашего». Поодаль стояли самолеты разных марок: истребители, бомбардировщики, стоял и «наш». Но близко к ним не подпускали. Отойдешь от группы на несколько шагов, и конвоир пристрелит как беглеца. Но меня тянуло в кабину самолета. Забраться бы туда и сидеть до тех пор, пока не запомню в общих чертах ее арматуру. Но кто позволит такую роскошь?

В прохождении «моих курсов» большую помощь оказывал Соколов. Веселый, шустрый. Фашисты с ним считались, так как он довольно хорошо знал их язык.

Зимний холод пробирал и наших охранников. Тут же, возле рабочего места, мы устраивали костер. Грелся наш «герр камрад», прижимая винтовку. Горит сухой камыш – пламя яркое. Но вот камыш кончился. «Герр камрад» просит, чтобы топлива принесли еще. И приносили… сырой камыш. Он тлел, шипел. Вокруг костра клубился густой холодный дым. Сырой камыш мы приносили специально: пускались на хитрость. Потом Володя Соколов говорил охраннику:

– Герр камрад, а вчера ваш напарник нас посылал на самолетную свалку за резиной. Резина хорошо горит. И фанера там есть.

Свалка была у берега моря. Там валялись отлетавшие свои километры «фоккевульфы», «хейнкели», «мессершмитты».

– Иди и сегодня, – разрешал «герр камрад».

– Нет, я боюсь. Отсюда отойду, и меня пристрелят.

– Иди, иди. Ничего не будет.

Володя уходил. С кабин старых самолетов снимал таблички с надписями на немецком языке, а вечером в бараке отдавал их мне, переводил текст.

Иногда Володя просил «камрада», чтобы он разрешил взять с собой на свалку кого-нибудь из бригады: вдвоем-де можно больше принести фанеры или резины. Он, конечно, брал меня. И я там с жадностью всматривался в детали, в устройство самолетов. Главное внимание обращал на «хейнкели», чтобы лучше их изучить и затем угнать «наш» самолет. Так по крупицам накапливались знания об устройстве приборной доски преимущественно бомбардировщиков, которых здесь было больше всего.

На какой бы работе я ни находился, мой взгляд всегда был устремлен на самолеты. Меня все интересовало: оборона аэродрома, время смены и количество постов, слабые и усиленные места охраны, количество экипажа в том или другом самолете, время заправки машин топливом и смазкой, прогрев моторов, буквально каждая мелочь, от которой зависит успех полета.

Изучив распорядок дня немцев на аэродроме, мы решили, что самое лучшее время для захвата самолета – обеденный перерыв. Именно в это время у фашистов ослабевает бдительность, и они оставляют свои рабочие места. Мы заметили, что если немец забил наполовину гвоздь, а в это время ударил звонок на обед, он бросает работу и уходит. Пообедает, а потом добьет этот гвоздь до конца. Такая пунктуальность давала нам лишний шанс на успех.

В один из январских дней нас заставили разгребать снег у самолетов, маскировать их. Мне прямо-таки повезло: я очищал крыло самолета от снега и вблизи наблюдал, как экипаж привычными движениями расчехлял моторы, подключал какую-то тележку к бортовой сети, как открывались дверцы кабины. А когда заревели моторы, мне захотелось посмотреть хоть одним глазом на летчика, который запускал для подогрева моторы. Приподнявшись на крыло, я увидел, как он обращается с арматурой кабины, что делает во время запуска самолета. А летчик, видимо, желая похвастаться своим мастерством, то включал, то выключал моторы, один раз даже ногой выключил и включил. Его взгляд, направленный на меня, как бы говорил: смотри, русский болван, как мы запросто все делаем! А я нарочно раскрыл рот и удивленно смотрел на него да покачивал головой, будто завидуя ему. И мне удалось рассмотреть, как он левой рукой ударил по лапке зажигания, и винты одновременно все остановились. Тогда он поставил ту же лапку на единицу, вывернул кнопку топливного насоса. Поднял левую ногу и, самодовольно улыбаясь, носком сапога нажал на педаль топливного насоса, а каблуком той же ноги – на стартер. И левый мотор заработал. То же самое он проделал при запуске второго мотора. В моей памяти все это как будто сфотографировалось – так хорошо запомнил каждую операцию. Теперь мне многое стало ясно. Практический урок гитлеровец преподал замечательно. Мысленно я уже представлял себя на его месте, в кабине, как вдруг конвоир огрел меня палкой по спине. Я кубарем скатился вниз, хотя и удара как будто не почувствовал, – так счастлив был оттого, что теперь знал, как запустить моторы. Если бы конвоир и десять раз меня ударил, все равно бы я не пожалел о случившемся.

Мы решили захватить самолет, совершенно готовый к отлету. Но для нападения на конвоиров нам нужно было какое-то оружие. Кривоногов приспособил себе железную клюшку с винтом. Носил ее открыто как инструмент, чтобы доставать маскировочную сетку во время ремонта бункера. У Володи Соколова в котелке была припрятана железка. Петя Кутергин носил голыш. Я – в сумке отвес-гирю.

После работы прятали свое оружие или оставляли на том месте, куда мы завтра должны прийти. А назавтра «вооружались» снова.

В период нашей подготовки было много неожиданных событий. В лагере о нашем плане кое-кто знал еще, а кое-кто догадывался. Поэтому желающие включиться в нашу бригаду были. Но как всех их взять? Иван Лошак считался специалистом в команде слесарей, ему нельзя было уходить из мастерской. Это навлекло бы подозрение на всех нас. Володя Подборнов работал в прачечной под постоянным наблюдением фашистов. Михаила Лупова жестоко избили – он лежал при смерти. С нами в одной десятке работал Дима Сердюк. Но он, ветреная голова, взял да перешел в другую команду – подальше от ледяного ветра, где можно было чем-то поживиться. Он ежедневно стал приносить с работы несколько картофелин. И демонстративно их ел: смотрите, дескать, я не зря ушел от вас. Один раз я видел, как Сердюк достал из-за пазухи картошку и отдал своему капо. Я, конечно, по-товарищески его пожурил:

– Зачем кормишь пса? Он, может, завтра тебя будет колошматить.

– А это – дело мое, – сказал Сердюк – Кого хочу, того кормлю. Мне надо удержаться в его команде. Понял?

Я его понимал и сочувствовал ему. Только через несколько дней тот самый капо, которому он давал картошку, избил Сердюка и выгнал. Пришлось ему идти в другую команду, а к моему предложению вернуться на аэродром и вместе с нами готовиться к побегу он отнесся с недоверием.

Вскоре после этого Сердюк принес с работы несколько картофелин и стал упрашивать меня спрятать их до завтра. Картошку я отнес в секцию, где жил наш общий друг Михаил Емец – там реже производились обыски. Но на другой день картофеля на месте не оказалось. Сердюк со мной совсем хотел было порвать. А потом вор нашелся. Он вернул картофелины. Сердюк и меня угостил. Но после этого я стал к нему относиться с некоторой холодностью. И когда, наконец, он снова стал проситься в нашу аэродромную команду, я чуть было ему не показал от ворот поворот. Да он был так настойчив. Готов был на что угодно. Не смог ему отказать. Сердюк с нами снова стал ходить на работу.

В те дни фашисты почему-то на меня особенно озлобились. И били по всякому поводу. Взять хотя бы такой случай. Мы перетаскивали на аэродроме ивовые маты для маскировки самолетов. Мои товарищи ушли вперед, а я из-за того, что на подошвы деревянных колодок прилипал снег, не мог быстро идти. К тому же мат попался очень тяжелый. Нога у меня подвернулась, и я упал. Конвоир подбежал ко мне и стал что-то кричать. Я приподнялся, но нога не слушалась. Упал снова. Тогда конвоир стал меня пинать и бить прикладом винтовки. Товарищи хотели помочь мне подняться, но фашист их отогнал и, назвав меня симулянтом, продолжал избивать. Наконец, штыком стал колоть в бок. У меня в кармане был спрятан нож. Я так разозлился, что хотел было вытащить его и проткнуть конвоира. Друзья догадались, в чем дело (они про мой нож знали), подбежали ко мне, несмотря на угрозы конвоира, и подняли.

– Не горячись, – говорил мне Иван Корж – Ты погубишь себя и сорвешь план побега.

Кутергин взвалил на себя мой мат и понес его к капониру. Он – высокий широкоплечий сибиряк, и сам под стать сибирскому кедру. Я подумал, что такой силач в группе побега очень кстати. Сумеет быстро разделаться с любым фашистом, а то и с двумя.

Ежедневно я готовил своих друзей к тайному делу: распределял между ними обязанности при захвате самолета и перед взлетом, старался подготовить из них надежный и работоспособный коллектив Володю Соколова готовил на «штурмана». Объяснил ему, как он должен будет вести наблюдение в случае приближения истребителей. В его же обязанности входило: после убийства конвоира и членов экипажа снять с хвостового оперения красные струбцины. Их я ему показывал на «самолетном кладбище». Кривоногову было поручено убийство конвоира, а потом руководство расчехлением моторов и посадкой людей в самолет, затем с оружием в руках следить, чтобы не подошли фашисты, пока не прогрею моторы. В последний момент по моему сигналу он должен был вытащить из-под колес шасси колодки и влезть в фюзеляж.

Петр Кутергин должен расправиться с фашистом, который может оказаться на нашем пути. Володя Немченко должен во всем помогать Ивану Кривоногову. А в полете, в случае необходимости, стрелять из турельного пулемета, все время находиться на месте стрелка-радиста.

Экипаж был уже укомплектован и неплохо знал свои обязанности. Но самое трудное было овладеть самолетом. Для этого необходим был удобный случай. А может, мы недостаточно решительно действовали?

Конечно, я понимал, что сил для захвата самолета у нас еще недостаточно, надо привлекать новых надежных и отважных людей. Решил перетянуть в бригаду Михаила Емеца. Он тоже вместе со мной был доставлен из Заксенхаузена и производил хорошее впечатление. Крепкий, скуластый, с честным, открытым взглядом. Емец жил в соседней штубе, и мне часто приходилось с ним беседовать, в результате чего я убедился, что этот человек вполне надежный.

Михаил Емец до войны работал в Липоводолинском райкоме партии Сумской области, а когда па нашу Родину напали фашисты, стал комиссаром партизанского отряда близ Орши, был связным самого Ковпака. В ожесточенном бою его тяжело ранило, попал в плен. Фашисты пытались узнать о нем все. Приводили на очную ставку жителей Липоводолинска. Те отвечали:

– Такого не знаем. Видим в первый раз – Я спросил тезку, не поможет ли он нам, если понадобятся силы для освобождения из плена. Емец твердо ответил: – Всегда готов.

После всех этих разговоров я и попросил Соколова и Немченко взять Михаила Емеца в нашу бригаду. Утром на другой день он вышел с нами на работу вместо одного итальянца. Наш экипаж пополнился еще одним человеком.

В тот день стояла хорошая солнечная погода. Одни самолеты взлетали, другие производили посадку. Нам было приказано унести от одного из самолетов «Ю-88» маскировочные маты, которые стояли у самой плоскости машины. Моторы самолета работали, дверца кабины была открыта, и в нее обслуга втаскивала разное оборудование. Нас заставили втащить в самолет чехлы от моторов. У меня неожиданно возникла мысль: «Лучшего случая нам не дождаться». Взглядом даю команду Кривоногову, Соколову, Немченко и Емецу – расправиться с фашистами, которые на земле, а мы с Кутергиным затащим в самолет чехлы и в это же время уничтожим летчика. Летчик – с огромной белой вьющейся шевелюрой – сидел за штурвалом и не обращал на нас никакого внимания. Он был занят своим делом. Я втащил чехол, влез в кабину, схватил какой-то тяжелый металлический предмет, зашел сзади летчика и хотел уже ударить его по голове, как вдруг меня кто-то дернул за ногу, да гак, что я чуть не вылетел из кабины. Это один из иностранцев, не посвященный в наши планы, помешал нам. Я пулей вылетел из фюзеляжа. Момент был упущен. И снова – тревожные томительные размышления. Анализ своих действий. Где ошибаемся? В чем наша слабость? Нет, надо добиться того, чтобы во всей бригаде были только одни наши, советские.

А между тем жизнь в лагере становилась все более невыносимой. Озлобленные большими поражениями на фронтах, фашисты срывали злость на беззащитных узниках. Не было дня, чтобы они не замучили нескольких заключенных самыми варварскими способами, какие только могли придумать…

Один советский военнопленный чем-то не угодил блоковому Вилли. Он поставил его на табуретку на корточки с вытянутыми вперед руками и приказал в таком положении находиться, пока он, Вилли, не разрешит встать. Военнопленный продержался так несколько часов и упал в изнеможении на пол. Вилли приказал ему снова подняться на табуретку и встать в прежнее положение. Через несколько минут он снова упал. Тогда подошли еще несколько фашистов и начали над ним издеваться. Один облил его руки керосином, а другой поднес зажженную зажигалку. Руки не загорались. Тогда ему на руки положили намоченную в керосине бумагу и подожгли. Руки военнопленного вспыхнули. Он стал сбивать пламя ладонями. Это возмутило гитлеровцев.

– Ах, тебе не нравится! – заорал один из извергов и плеснул на несчастного полный котелок керосина.

Пламя охватило военнопленного. Он стал метаться по двору, кувыркаться, стараясь сбить с себя огонь. Но одежда разгоралась все больше. Видя, что никто ему не поможет и терять больше нечего, военнопленный, как горящий факел, набросился на мучителей с кулаками. Двоих смог обжечь. Остальные разбежались в страхе. Но огонь свое дело сделал. Человек упал без сознания и забился в предсмертной агонии.

Не забыть мне и такого случая. В нашем бараке, где помещалось более ста человек, при раздаче хлеба фашисты недосчитались одной порции. После долгих допросов и обысков, которые ни к чему не привели, они решили добиться признания палками. Выводили из строя по одному человеку, привязывали к скамье и били. Сначала всем дали по двадцать пять ударов по голому телу, но никто не признался в краже хлеба. И снова все повторялось. Во всем бараке слышались стоны, душераздирающие вопли, проклятия. Всю ночь никто не мог уснуть от ноющих ран. А под утро гитлеровцы снова всех подняли… Многие не выдержали тройной порции – 75 ударов, скончались прямо на скамье. Потом в коридоре я увидел много трупов, лежавших один на другом с искромсанными палкой спинами.

Голод… Он заставлял узников собирать кости, валявшиеся на месте работы. Приносили их в лагерь, сжигали в печке, растирали пепел в порошок, который потом сыпали в свою порцию брюквенного супа.

У одного военнопленного украинца при возвращении с работы во время обыска обнаружили в сумке лошадиную челюсть. Этого было достаточно, чтобы его поставить на корточки с вытянутыми вперед руками у бачка, из которого раздавали баланду. Военнопленного заставили в зубах держать кость, а на грудь повесили фанеру с надписью:

«Кто не посмотрит на меня, тот не получит супа». Человек стоял с костью во рту, а фашист перед ним с плетью в руках ждал, когда тот уронит кость, чтобы начать его пороть. Военнопленный долго держал кость, напрягая все силы, чтобы она не упала. Из уголков рта у него текла кровь, а из глаз – ручейки слез. Наконец кость упала на пол. Эсэсовец схватил ее, попытался затолкать ему в рот. Тут военнопленный не выдержал издевательств, вырвал у гитлеровца лошадиную челюсть и изо всей силы ударил мучителя по голове так, что кость разлетелась, а в руках у него остался один черный лошадиный зуб. Этим зубом он смазал фашиста по морде. Со щеки фашиста брызнула кровь. Измученный военнопленный оказался таким разъяренным и сильным (откуда что взялось!), что три эсэсовца, набросившиеся на него, кубарем полетели в разные стороны, ударяясь головами о стены и столы, перелетели через скамьи и бачки из-под баланды. Но силы у него иссякали с каждой минутой. В конце концов эсэсовцы военнопленного повалили и стали колошматить коваными сапогами. Утром узник-герой лежал в коридоре мертвый, весь в крови, обезображенный до неузнаваемости

Не забудется и санитарная обработка в бане, куда нас водили по воскресеньям. Баня превращалась озверевшими нацистами в орудие пытки и изуверских издевательств над людьми. Партию за партией загоняли в душевую, пускали ледяную воду и заставляли мыться. Когда заключенные в страшных стенаниях выскакивали из-под холодной струи, конвоиры палками били их и снова загоняли под душ. Холодная вода не смывала грязь с тела, а наоборот, больше размазывала. Неудивительно, что у заключенных при «лейзеконтроле» (проверке на вшивость) нетрудно было найти разносчиков тифа. И тогда снова новые массовые избиения и измывательства над узниками.

Проверка на вшивость стала одним из пунктов распорядка дня в лагере. В бараках всех заключенных заставляли раздеваться догола и по очереди с одеждой в руках подходить к штубовому. Тот самым тщательным образом просматривал швы и складки одежды. Если находил насекомых, то узника отстраняли в угол, под охрану.

По окончании «лейзеконтроле» всех «вшивцев» загоняли в холодный умывальник, их одежду складывали в большое железное корыто, которое наполняли ледяной водой, затем по очереди заталкивали на замоченную одежду и каждого держали десять – пятнадцать минут. Это называлось «отмочкой». Многие не выдерживали.

Так однажды в числе отобранных «вшивцев» оказался и я. Нас, человек двадцать, загнали в угол умывальной и начали «отмачивать» Первым в корыто затолкали одного итальянца. Он был так истощен, что сквозь синюю кожу, сплошь покрытую струпьями и гнойными нарывами, светились жёлтые, как восковые, кости ребер и позвоночника.

В ледяной воде, под ледяной струёй, которая лилась из шланга, направленного на него, этот полуживой человек забился в судорогах. Итальянец попытался было отвести шланг, и тут вода брызнула на его мучителей. Те возмутились, что итальянец такой «нежный».

– Ах, ты еще брыкаешься! Не нравится холодная вода? Мы сейчас тебе дадим горячую!

Схватив бедного «итальяно» за руки и ноги, они притащили его к раскаленной печке-буржуйке. И прислонили его спиной. Тело несчастного зашипело. Воздух наполнился смрадом горелого мяса. Итальянец отчаянно вскрикнул и дернулся изо всех сил, при этом сшиб с ног одного изверга. Тогда итальянца прислонили к печке животом и держали так до тех пор, пока он не стих в страшных муках.

В то время, когда садисты возились с итальянцем, Лупов сбегал в прачечную. Работавший там его друг Володя Подборнов подсунул ему чистое сухое белье, которое принес мне. Я быстро переоделся и этим спасся от смерти.

И тех ребят, еще раз спасших мне жизнь, я никогда не забуду.

Владимир Подборнов был комиссаром в Красной Армии, а в концлагере – одним из руководителей подпольной организации. Работая в прачечной, он имел возможность оказывать помощь заключенным, снабжал наиболее нуждающихся теплой одеждой. За белье он выменивал у французов, бельгийцев продукты и табак из полученных ими посылок и передавал советским военнопленным. Иногда из тех продуктов кое-что перепадало и мне.

Мое знакомство с Владимиром Подборновым перешло в дружбу. Он стал сообщать мне последние новости из Советского Союза. Оказывается, у него был даже припрятанный радиоприемник. И получаемую информацию мы распространяли среди узников. Поднимали им дух и настроение – ведь наши войска с каждым днем приближались к. логову фашистов.

Во второй половине января 1945 года погода резко испортилась. Выпал глубокий снег. Самолеты не летали. И настроение у меня упало, возможность захвата самолета отдалилась.

В один погожий день гитлеровцы вывели нас на очистку самолетов от снега. Смели с одной машины снег и стали расчищать рулежную дорожку. В это время к самолету подъехала автомашина с обслугой. К ней был прицеплен какой-то ящик на колесах. Солдаты отцепили его, подвезли к самолету и стали подключать от ящика провода к бортовой электросети самолета. Меня это очень заинтересовало. И я сосредоточил все свое внимание. После подключения проводов обслуга расчехлила моторы. Один солдат, видимо, летчик, сел за штурвал, стоявший у ящика, по его сигналам начал двигать ручку из стороны в сторону. В ящике что-то загудело. А тем временем два человека повернули руками винты моторов – те заработали. И я догадался: этот ящик – аккумуляторная тележка. Мне никогда у себя не приходилось видеть таких аккумуляторов. Поэтому я следил за каждым движением обслуживающего персонала, хорошо запомнил все, что и как им делалось.

А между тем время шло. Зима знала свое: сыпала белые хлопья, нагоняла метели, трещала морозами. Уже кончился январь.

1 февраля 1945 года произошло событие, которое чуть не стало для меня роковым. Мы с Соколовым, Немченко, Кутергиным, собравшись в углу барака, шепотом обсуждали подробности плана захвата самолета. Другая группа стояла у окна неподалеку от нас, громко беседовала о лагерной жизни, о «калымных» делах. Один из заключенных по имени Костя-морячок с номером 43710 поднялся и, подбоченясь, вызывающе подошел к нам и произнес:

– О Родине думаете? А не все ли равно, кому служить. Были бы денежки да девушки.

Мои друзья встрепенулись от этих слов. Меня тоже всего передернуло. Я только что внушал друзьям веру в нашу победу и призывал крепиться и стремиться всеми силами вырваться из плена, а тут вдруг этот выродок произносит такие слова. Закипело у меня в груди… Подхожу к нему и говорю:

– А ну-ка повтори, что ты сказал!

Не успел он закончить свою тираду, как я изо всех сил ударил его кулаком в подбородок. Он упал на пол, как полено. Я даже удивился, что у меня еще столько силы, чтобы одним ударом сбить с ног такого верзилу. Ведь он был на целую голову выше меня. Кто-то из присутствующих хихикнул:

– Смотри, какой шкет этакого сшиб!

С бешеной злобой Костя-морячок вскочил и бросился на меня. Но от очередного удара в зубы грохнулся на нары и дико заорал. На шум прибежали фашисты. Окружили меня, готовые растоптать, уничтожить. Но это не потому, что им жалко стало какого-то советского военнопленного Костю-морячка. Костя-морячок (а после войны я о нем узнал более подробно) – Махорин Константин Павлович – родом из Харькова, был прислужником эсэсовцев. В его задачу входило идеологически обрабатывать советских военнопленных с целью заманивания их на сторону фашистов.

Оказывается, начальство охраны лагеря получало сведения, что среди заключенных ходят какие-то толки, к чему-то готовятся. И офицер охраны с таким сообщением пришел к коменданту. Он и сам чувствовал, что с приближением советских войск дисциплина в лагере падает, он и сам уже руководил неуверенно, был в какой-то апатии, чувствовал очевидный приближающийся крах.

Офицер охраны просил коменданта ликвидировать самых злостных и опасных заключенных, иначе они набросятся на охрану лагеря.

Комендант знал, что начальник охраны лагеря поддерживает тесные связи с гестапо и перед гестапо систематически отчитывается о состоянии дел в лагере.

– Среди заключенных есть наши осведомители. И они сообщают, что… Впрочем, впустите сюда нашего агента, – сказал офицер охраны коменданту.

В кабинет вошел высокий, чернявый узник в полосатой форме.

– Чем порадуешь, Костья? – спросил его офицер охраны.

– Господин офицер, в лагере существует подполье. Но слишком законспирировано. Некоторые шушукаются между собой. А о чем – трудно узнать.

– Трудно узнать, а надо узнать. Надо войти к ним в доверие. Надо говорить, что Россия – нехорошая страна. Бедная. Грязная. Хороша та родина, где есть порьядок, вкусная пища, вино и красивые женщины.

Офицер охраны на ломаном русском языке с агентом говорил еще долго, а потом, дав ему плитку шоколада и сигареты, отпустил со словами:

– Я думаю, ты знаешь, что будет с тобой, если не выполнишь задание.

Костя-морячок вышел, а офицер охраны, кинув взгляд на коменданта, презрительно сморщил губы. А комендант вслух произнес:

– Не идейный твой агент. Просто трус. Мало его учили. После той беседы Костя-морячок за свою работу взялся было более усердно. Направо и налево бросал слова, чтобы узники не тосковали по «вшивой родине». Если бы, мол, денежки да девушки. Тогда он и нарвался на меня. Не выдержал я. Избил Костю-морячка. И меня окружили эсэсовцы и их холуи.

– Ты за что избил своего товарища? – спросил офицер в черном мундире.

– А он мне не товарищ, – сухо ответил я.

– Кто же он?

– Мразь!

– А почему мразь?

– Кто же он, если о Родине так отзывается. У всякого человека есть своя, им любимая Родина. У француза – Франция, у итальянца – Италия. А моя Родина – Россия.

Я ждал, что офицер сейчас на меня набросится, будет избивать, но он не спешил. Он «любовался» мной, моими ответами. А я говорил, что очень хочу вернуться на свою Родину, – домой.

Офицер моргнул рядом стоявшему охраннику, который в руках держал кнут из бычьих жил. Тот размахнулся кнутом. Ударил меня по спине. Потом еще и еще. Я упал.

– Ауфштеен! (Встать!) Я поднялся, и снова удар.

– Мы тебя научим любить Родину! Десять дней жизни ему!

Меня… «к десяти дням жизни». А это означало, что в течение десяти дней меня будут постепенно убивать в бараке, на работе и везде, пока не убьют на десятый день.

Я вспомнил про Фатыха, прибывшего со мной из Заксенхаузена.

По-русски его называли Федей. Дружил я с ним. Даже собирался, при удаче, увезти на фашистском самолете на Родину. Но однажды я его увидел лежащим на нарах, словно на смертном одре. На теле синяки и кровоподтеки.

– Федя… Фатых, что с тобой?

– Дали десять дней жизни… И вот в первый же день… Его тихий голос услышали товарищи и тоже подошли к нему. Фатых был обречен. «Десять дней жизни» – эго лагерная форма самосуда, самочинная расправа группки бандитов. Они по указанию коменданта или охраны и в угоду им убивают свою жертву варварским способом. Кто проявлял недовольство лагерными порядками, кто ослушался коменданта, блокфюрера или просто не угодил, кто носил на груди красный треугольник – тот попадал во власть банды головорезов. Девять дней жертву истязали всеми способами, какие только могли придумать. И если он оставался в живых, на десятый день его приканчивали. Они имели право бить «виновного» как угодно, когда угодно, чем угодно, чтобы доставить как можно больше страданий, мучений. Чем больше он страдал, тем выше оценивалась работа «палачей замедленного действия». Заключенные боялись «десяти дней жизни» больше, чем расстрела или казни.

– Друг, Фатых, за что тебя?..

– Не поприветствовал Вилли Черного. Вот и приговорили. И избили в первый же день. Не прожить мне и свои оставшиеся девять дней. Оторвалось что-то в животе. Не могу вздохнуть… Ты, Михаил, того… Удирай отсюда… Не просто ради себя… А ради нас всех. И, пожалуйста, расскажи там, на Родине, какие мы муки терпели. Рассказывай всем-всем… Даешь слово?

– Даю, Фатых, слово. Я убегу из этого ада и буду рассказывать советским людям, что нам пришлось вытерпеть. Расскажу о тебе.

Фатых смотрел в дощатый потолок, молчал, мыслями был далеко отсюда. Его уже ничего не интересовало. Ребята отошли. Я остался. В руке Фатыха заметил хлеб – наш, лагерный. Это была, вероятно, пайка, принесенная товарищами.

– Ешь, Фатых, ешь! У тебя прибавятся силы.

– Ты съешь. Тебе он теперь нужнее, чем мне – Я сжал хлеб его пальцами и поднес к его рту. Крошки упали на губы.

– Тебе надо подкрепиться,– говорил ему, а у самого в горле спазмы, слезы навернулись.

Я знал, что Фатых уже больше не встанет. Уставился в одну точку и замер. Я опустился на пол. У друга глаза уже светились мертвым стеклянным блеском. Сложил ему руки. Закрыл глаза. Молодой француз, который находился недалеко, крикнул:

– Уберите мертвого отсюда. Вынесите на улицу! – Мне жаль было выносить Фатыха на холод. Ведь только что с ним разговаривал, ему слово дал. Мне еще не верилось, что Фатых уже не чует, не видит, не слышит.

– Пусть он хоть мертвым полежит одну ночь спокойно, – сказал я французу – Ему уже больше ничего не нужно. Я лягу между ним и тобой.

Как француз меня понял, не знаю, но утихомирился. Я на ночь пристроился рядом с мертвым.

Не спалось, конечно. Лежал и разговаривал сам с собой, со своим другом. Я должен выжить, Фатых! Обязательно должен! Я донесу до наших людей правду о фашизме… Я расскажу о тебе твоим родным.

Я должен выжить… Я дал слово Фатыху… Но теперь меня самого присудили к десяти дням жизни. Заставляли десять — двадцать раз брать матрац и переносить его на другие нары и там быстро заправлять постель. Если не успевал за минуту – хлестали палками по чему попало. При выходе из лагеря на меня, как на ишака, нагружали маскировочные материалы и заставляли нести до аэродрома. Я и так еле передвигался на скользящих, как лыжи, деревянных колодках, а тут еще тяжелый груз. Едва мы отходили от ворот, Петр Кутергин тут же спешил на помощь.

Оставалось восемь, семь дней жизни… Мне становилось все трудней. От голода, холода, побоев силы таяли. Час моей кончины неумолимо приближался. Я боялся свалиться с ног. И тогда все планы наверняка останутся неосуществленными.

Не переставал думать о захвате самолета, о маршруте, чтобы не сбили фашистские зенитки, не настигли истребители.